Treppenkonstruktion

| Hauptseite • Stahlbetonbau • Grundlagen/Begriffe • Hinweise für Leser • Hinweise für Autoren |

Anforderungen an Treppenkonstruktionen

Die Anforderungen an Treppenkonstruktionen richten sich nach Normen,

Richtlinien, allgemein anerkannten Regeln der Technik, Herstellerangaben

und nach dem Wunsch des Bauherrn. Wobei alle diese Bedingungen ständigen Anpassungen

unterliegen.

Alle aktuellen Angaben der Hersteller lassen sich unter dem oben angegebenen Link finden.

architektonische Entwurfsgrundlage

Unter der architektonischen Entwurfsgrundlage verstehen sich die Abmessungen der Treppe, welche sich aus der Geometrie und Lage des Treppenhauses herleiten. Im Regelfall wird dieser Schritt bereits vom Objektplaner durchgeführt. Daher dienen die in diesem Abschnitt behandelten Gleichungen lediglich der Vollständigkeit.

[F 1]

Da Treppen zu den Verkehrswegen zählen, unterliegen sie auch einer besonderen geometrischen Entwurfsgrundlage nach DIN 18065. Hierbei werden langjährig überlieferte und bewährte Formeln verwendet, bei welchen die Schrittlänge, der geringste Kraftaufwand beim Treppensteigen und die ausreichende Sicherheit beim Absteigen der Treppe berücksichtigt werden.

[F 2]

Zu den Grenzmaßen zählen:

- die Steigung einer Treppe: „Das Maß wird lotrecht von der Vorderkante der Trittfläche einer Stufe bis zur Vorderkante der Trittfläche der folgenden Stufe im Gehbereich gemessen“ [N 1]

- der Treppenauftritt: „Das Maß wird waagerecht von der Vorderkante einer Treppenstufe bis zur Projektion der Vorderkante der folgenden Treppenstufe in der Lauflinie gemessen“ [N 1]

- die Laufbreite: „Die Treppenlaufbreite wird gemessen als Grundrissmaß der Konstruktionsbreite. Bei seitlich eingebundenen Läufen gelten die Oberflächen der Rohbauwände (begrenzende Konstruktionsteile) als Begrenzung“ [N 1]

Die Grenzmaße können bestimmt werden, abhängig von der Art des Gebäudes, welche in der ersten Spalte der angegebenen Tabelle eindeutig beschrieben ist, und der Notwendigkeit der Treppe, die in der DIN 18065 und Musterbauordnung so definiert wird:

- Notwendige Treppe, „Treppe, die nach den behördlichen Vorschriften (z. B. Bauordnungen der Länder) als Teil des Rettungsweges vorhanden sein muss“ [N 1] nach §34 Abs. 1 der Musterbauordnung: „Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoss und der benutzbare Dachraum eines Gebäudes müssen über mindestens eine Treppe zugänglich sein.“

- nicht notwendige Treppe, „zusätzliche Treppe, die gegebenenfalls auch der Hauptnutzung dient“ [N 1]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

| Gebäudeart | Treppenart | minimale nutzbare Laufbreite (b) [cm] | Steigung (s) [cm] | Auftritt (a) [cm] | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| min. | max. | min. | max. | ||||

| 1 | Gebäude im Allgemeinen (Fertigmaße im Endzustand) | Baurechtlich notwendige Treppe | 100 | 14 | 19 | 26 | 37 |

| 2 | Baurechtlich nicht notwendige (zusätzliche) | 50 | 14 | 21 | 21 | 37 | |

| 3 | Wohngebäude mit bis zu zwei Wohnungen und innerhalb von Wohnungen | Baurechtlich notwendige Treppe | 80 | 14 | 20 | 23 | 37 |

| 4 | Baurechtlich nicht notwendige (zusätzliche) | 50 | 14 | 21 | 21 | 37 | |

Maße in Millimeter

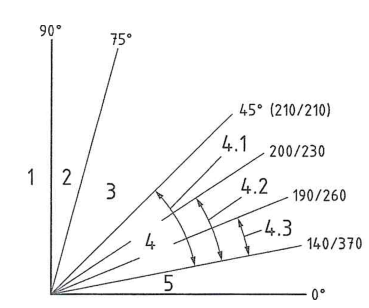

1 Steigeisen

2 Leitern

3 Leitertreppen

4 Treppen

4.1 baurechtlich nicht notwendige (zusätzliche) Treppen

4.2 baurechtlich notwendige Treppen für Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen und innerhalb von Wohnungen

4.3 baurechtlich notwendige Treppen in Gebäuden im Allgemeinen

5 Rampen

Da diese Tabelle für Steigung und Auftritt lediglich Bereiche nenne, dienen die folgenden Gleichungen der genaueren Bestimmung:

- Schrittmaß

- wobei

- - Treppensteigung

- - Treppenauftritt

- Schrittmaß - 590mm bis 650mm die mittlere Schrittlänge des Menschen

- - Steigungswinkel

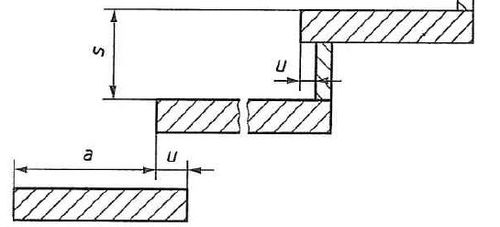

Um bei gegebener, nicht veränderlicher Höhe und einer begrenzten Länge trotzdem die Bequemlichkeit des Aufstieges gewährleisten zu können, ist es möglich, die Stufen zu unterschneiden. Hierzu wird, wie in der Grafik verdeutlicht wurde, jede Stufe um das Maß so verschoben, dass die Vorderkanten der Stufen über den Trittflächen der darunterliegenden Stufen liegen. Das Maß sollte sich zwischen 3 und 5 cm bewegen. [F 1]

Der Steigungswinkel ist ein entscheidendes Merkmal für die Bequemlichkeit des Aufstieges einer Treppe. Hierzu eine Grafik, die die verschiedenen Steigungen kategorisiert.

Des Weiteren darf ein Lauf einer Treppenanlage maximal 18 Steigungen enthalten. Bei Treppenanlagen mit mehr Steigungen ist ein Zwischenpodest anzuordnen. Ein Zwischenpodest bezeichnet einen Treppenabsatz zwischen zwei Treppenläufen und wird zwischen den Geschossen angeordnet. [N 1] Die Tiefe des Treppenabsatzes sollte mindestens 110 der Laufbreite besitzen.

Ein von Treppenläufen, Treppenpodesten und Treppengeländern umschlossener freier Raum wird auch Treppenauge genannt. Das Maß für die Breite des Treppenauges ergibt sich aus der angegebenen Gleichung:

Wenn in einem Treppenhaus zwei Läufe übereinander liegen, ist eine lichte Höhe von mindestens 2,0 m einzuhalten. Diese lichte Höhe wird gemessen zwischen Stufenvorderkante und der Unterseite des darüber liegenden Laufs. [F 1]

Schallschutz

Die Bauakustik gilt als wesentliches Qualitätsmerkmal einer Immobilie. Durch die Anforderungen soll erreicht werden, die Bewohner von an Treppenhäuser angrenzenden Wohnungen vor gesundheitsschädigendem Lärm zu schützen. [F 3] Diese Anforderungen können auch einen Einfluss auf die Konstruktion einer Treppe haben.

Unter Schallschutz befinden sich die bauaufsichtlichen Mindestanforderungen nach DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“. Diese sind bindend und dürfen unter keinen Umständen unterschritten werden. Das Einhalten ist Vorrausetzung eines Bauantrages. [F 4]

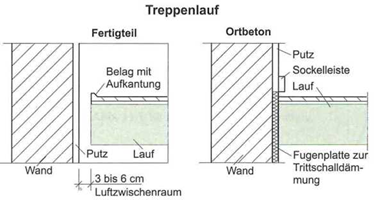

Wird im Laufe der Planung entschieden, ausschließlich die Mindestanforderungen einzuhalten, ist es ausreichend, wenn Treppenlauf und Treppenpodest biegesteif miteinander verbunden sind. Die Treppenpodeste müssen dann mit schwimmendem Estrich ausgestattet werden. Der Lauf darf in dieser Variante einen beliebigen Belag erhalten. Darüber hinaus ist es wichtig darauf zu achten, dass die Läufe schalltechnisch von den Wänden getrennt werden.

Dies kann durch zwei Möglichkeiten eingehalten werden: entweder durch einen Luftzwischenraum zwischen Wand und Lauf von 3 bis 6 cm oder mit Hilfe einer Fugenplatte zur Luftschalldämmung. Ein Beispiel für eine solche Platte ist eine [Schöck tronsole des Typen L]. Zur Veranschaulichung dient die Abbildung. Mit diesen angeführten Konstruktionen lässt sich der Mindestschallschutz erreichen.[F 5]

Weil der Schallschutz einen Einfluss auf den Wert einer Immobilie haben kann, ist meist noch eine Abstimmung mit den Bauherren durchzuführen. Das zwischen Bauherrn und Planer erarbeitete Schallschutzniveau wird als privatrechtliche Anforderung bezeichnet und sollte vertraglich festgehalten werden. [F 3]

In der Abstimmung kann sich nach der DEGA-Empfehlung 103: „Schallschutz im Wohnungsbau - Schallschutzausweis" von der Deutschen Gesellschaft für Akustik e.V (DEGA) und der Empfehlung VDI 4100: „Wohnungen - Beurteilung und Vorschläge für einen erhöhten Schallschutz" von dem Verein Deutscher Ingenieure (VDI) gerichtet werden. [F 4] Anhand dieses, auf die Bedürfnisse des jeweiligen Bauherrn abgestimmten, festgelegten Wertes des Schallschutzes werden die weiteren Systemkomponenten der Treppe gewählt. Diese Bestandteile verändern das statische System der Trepppenanlage. So wird beispielweise die Lagerung des Treppenlaufs auf den Podestplatten bestimmt.

Brandschutz

Eine der wichtigsten Anforderungen an Treppen, der Brandschutz, hat einen besonderen Stellenwert, da notwendige Treppen und die dazu gehörigen notwendigen Treppenräume zusammen das System der vertikalen Flucht- und Rettungswege bilden. Auf Grund dessen ist gesetzlich geregelt, wie hoch der Feuerwiderstand der Bestandteile mindestens sein muss.

Um die Feuerwiderstandsklasse eines Gebäudes zu ermitteln, benötigt man die jeweilige Gebäudeklasse. So wie die Gebäudeklasse liegt auch die Mindestanforderung an den Brandschutz in der Länderverantwortung. Jedoch ist (Stand März 2019) dieser Absatz “Treppen“ in allen Landesbauordnungen identisch. Mit der Gebäudeklasse lässt sich über die angegebene Tabelle die Mindestanforderung für Treppen nach Musterbauordnung §34 ermitteln.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| Anforderungen nach §34 MBO | GK 1 | GK 2 | GK 3 | GK 4 | GK 5 | |

| 1 | Treppen, tragende Teile | ohne | ohne | nbr oder fh | nbr | nbr oder fh |

| 2 | Außentreppen, tragende Teile | ohne | ohne | nbr | nbr | nbr |

| nbr = nicht brennbar, fh = feuerhemmend, GK = Gebäudeklasse | ||||||

Nach DIN EN 13501-2:2010-02 (1a) gehören Treppen zu den tragenden Bauteilen ohne raumabschließende Funktion. Über die Tabelle des angegeben Links lässt sich die in der Musterbauordnung geforderte Feuerwiderstandsdauer und die dazugehörige Kurzbezeichnung nach DIN EN 13501-2 bestimmen. Diese ist zum einen ein Kriterium für die Wahl verschiedener Systemkomponenten der jeweiligen Hersteller. Darüber hinaus existieren für die entsprechend festgelegte Widerstandsdauer Mindestmaße unter Brandschutz Stahlbeton abhängig davon, ob als Tragsystem eine Platte oder ein Balken gewählt wurde.

Die dort angegebenen Achsabstände kommen unter den in der Musterbauordnung hinterlegten Mindestanforderungen nicht zum Einsatz, denn in diesen Fällen erfüllt die nach EC2 ermittelte Betondeckung den Brandschutz. Falls durch den Brandschutzplaner eine erhöhte Feuerwiderstandsklasse gefordert ist, müssen die hinterlegten Achsabstände eingehalten werden. Für die Nachweise bestehender Treppen kann eine [Abminderung der Achsabstände] durch das Auftragen einer nach DIN 4102-4:2016 05 definierten Putzschicht erfolgen. Im verlinkten Absatz werden genauere Angaben gemacht.

Tragfähigkeit

Die letzte Anforderung, die an Treppen gestellt wird, sei die der Tragfähigkeit. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf dem Produkt der aufzunehmenden Lasten und den dazugehörigen Teilsicherheitsbeiwerten nach EC 0/1. Bei der unter Verkehrslasten zu findenden Tabelle sind die Werte für vertikale Nutzlasten der Treppen unter der Kategorie T zu finden. Die horizontalen Nutzlasten auf das Geländer werden bei der Bemessung der Treppenläufe vernachlässigt und werden nur für die Bemessung der Verankerung des Geländers angesetzt. [F 1] Die ständigen Lasten ergeben sich aus Eigengewicht der Podeste, Treppenläufe, Treppenbeläge und dem Putz an der Unterseite (sofern vorhanden). Bei leichten Geländern aus Stahl oder Holz wird auch das Eigengewicht des Geländers vernachlässigt. [F 6]

- Mit:

- - Teilsicherheitsbeiwert für veränderliche Lasten

- - Teilsicherheitsbeiwert für ständige Lasten

- - Designwert der ständigen Last

- - Designwerte der veränderliche Flächenlasten

- - Designwerte der veränderliche Einzellasten

Alle spezifisch dem Tragsystem angepassten Lastanahmen sind dem jeweiligen Kapitel “Besonderheiten der Lastannahmen“ zu entnehmen.

Tragsysteme

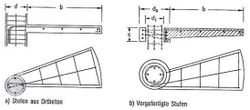

Treppen bestehend aus tragenden Einzelstufen

Allgemeines

Diese Bauform wird nur bei kleineren Treppenanlagen angewendet. Große Treppenbreiten können nicht empfohlen werden, da die Einspannung durch das zu große Einspannmoment dann nur schwer umsetzbar ist. Die Herstellung im Mauerwerk ist sowohl bei kleinen als auch bei größeren Treppenbreiten nur schwer ausführbar. Deshalb werden die Treppenstufen meist nur auf kostspielige Art und Weise in benachbarte Stahlbetonwände eingebracht. Der hohe Kostenfaktor resultiert aus den Komplikationen bei der Herstellung des Verbundes, da die Anschlussbewehrung beim Erhärten des Wandbetons bereits in diesem verbaut sein muss. Die Schwierigkeit liegt hierbei im Verdichtungsprozess. Dieser kann nur bei durchgehender Schalung gewährleistet werden. Um diese Problematik zu umgehen, werden auch Rückbiegeanschlüsse\Verwahrkästen verwendet. Dadurch wird der Kostenpunkt der Herstellung zwar gemindert, die Materialkosten hingegen steigen. Bei dem Verfahren mit Verwahrkästen kann keine Vorfabrikation durchgeführt werden. [F 1]

Besonderheiten der Lastannahmen

Für Treppen bestehend aus tragenden Einzelstufen gilt, dass die Lasten unabhängig von der Nachbarstufe abgeleitet werden. Des Weiteren kann von einer nicht ausreichenden Querverteilung ausgegangen werden, weshalb keine Flächenlast als Verkehrslast angenommen werden kann. Es müssen die Einzellasten aus der Tabelle unter Verkehrslasten angesetzt werden. [F 5]

Das Eigengewicht ist abhängig von der jeweilig gewählten Querschnittsform.

- Für Querschnittstyp a:

- mit:

- - Steigung

- - Auftritt

- - Wichte für unbewehrten Beton

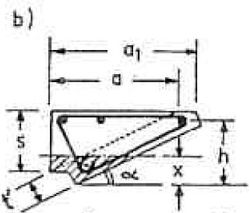

- Für Querschnittstyp b:

- mit:

- -charakteristisches Eigengewicht

- - Wichte für Stahlbeton

- - Steigung

- - Steigungswinkel

- - Treppenauftritt

- Für Querschnittstyp c:

- mit:

- -charakteristisches Eigengewicht

- - Wichte für Stahlbeton

- - Steigung

- - Treppenauftritt

- - Plattenstärke

- Für Querschnittstyp d:

- mit:

- -charakteristisches Eigengewicht

- - Wichte für Stahlbeton

- - Plattenstärke

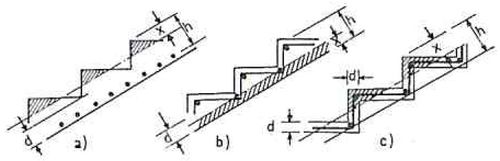

Auflager

Als Auflager dieser Treppensysteme wird anstehendes Mauerwerk, Treppenbalken oder Stahlbetonwände verwendet. Um das Maß der Spannweite festzulegen, wird die Tiefe der Unterstützung zur Hälfte angesetzt. [F 7]

statische System

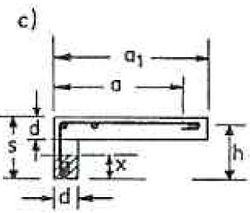

Die statischen Systeme erklärt anhand der Grafik:

- (a) Hier wird die Stufe, um ein kinematisch bestimmtes System zu bilden, einseitig in anstehendes Mauerwerk oder in einen Seitenbalken eingespannt. Das Tragsystem entspricht idealisiert einem einfachen Kragarm (Balken einseitig eingespannt)

- (b) Durch die beidseitige Lagerung ist das Tragsystem anders als im Fall a nicht gezwungen eingespannt zu werden und daher abhängig von der Torsionssteifigkeit der Lager frei zu wählen. Hierbei können beide Auflagerpunkte frei aufgelagert, elastisch oder voll eingespannt werden.

- (c) In diesem Fall lagern die Stufen als Doppelkonsole in dem in der Mitte liegenden Längsbalken. Einseitig zu betrachten wie Fall (a).

- (d) Es handelt sich bei diesem System um eine Kombination der Fälle a und b. Die Variante wird angewendet, um besonders breite Treppen zu konstruieren. Hierbei hat das rückdrehende Moment des Eigengewichtes der Randkonsolen einen positiven abminderten Einfluss auf die Dicke der Stufen [F 6]

Das Tragsystem der Stufen ist somit im Allgemeinen entweder eine Konsole oder ein einfacher Balken. [F 6]

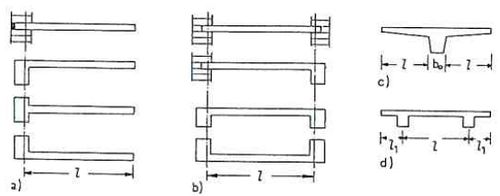

Aufbau der Querschnittsform

In der Abbildung ist die Betondruckzone schraffiert dargestellt. Dies gilt aber nur für Kragarmbalken die einseitig eingespannt sind, da sich bei einer zweiseitigen Lagerung die Zugzone an der Bauteilunterseite befindet.

- (a) In dem rechteckigen Querschnitt liegt die Spannungsnulllinie in der Mitte. Da dieser Querschnitt unbewehrt gefertigt ist und somit die Zugspannung vom Beton aufgenommen werden muss, kann dieser nur für Stufen mit geringer Länge eingesetzt werden.

- (b) Werden Stufen in der Fabrik vorgefertigt, wird in vielen Fällen dieser Querschnitt verwendet. Die Aussparung an der Unterseite wird genutzt, um die Stufen auf der zuvor gesetzten Stufe abzusetzen. Diese Variante ist besonders günstig, wenn die Betondruckzone auf Grund beidseitiger frei drehbarer Lagerung im oberen Teil des Querschnitts liegt.

- (c) Diese Bauform wird auf Grund der leichten Bauweise, der hohen Tragfähigkeit und des ansprechenden Aussehens gerne verwendet. Die Mindestdicke orientiert sich hierbei an der Mindestdicke von Rippendecken.

- (d) Die letzte Variante wird bei Treppen verwendet, für die keine Setzstufe vorgesehen ist. Eine Setzstufe bezeichnet den lotrechten bzw. annähernd lotrechten Teil einer Stufe. Aufgrund der geringen Plattendicke ist im Vergleich zu den anderen Querschnitten bei dieser Querschnittsvariante ein erhöhter Bewehrungsaufwand anzusetzen.

Entwerfen und Bemessen

Bei der Berechnung wird die Treppenstufe als Kragarm oder Balken auf zwei Stützen idealisiert. Dabei sind folgende Nachweise zu führen[F 7]:

- Kippsicherheit der Stufen

- Bemessung des Mauerwerks

- Einspannung/Verankerung

- Entwerfen und Bemessen der tragenden Treppenbalken

- Querschnittsbemessung

- Biegebemessung

- Querkraftbemessung

- Schubbemessung

- Sicherstellung des duktilen Bauteilverhaltens

Beispiele der Handrechnung

Softwarelösung für die Tragwerksplanung

Mb AEC S311.de Stahlbeton-Kragbalken

Mit dem Modul mb AEC S311.de Stahlbeton-Kragbalken lassen sich Kragträger nach Eurocode 2 nachweisen. Speziell für Treppen bestehend aus tragenden Einzelstufen kann dieses Modul nur für den Querschnitt d verwendet werden, da dieses von den genannten Querschnitten nur Rechteckquerschnitte berechnen kann. Zudem darf die Treppenstufe nur einseitig eingespannt sein. Hierbei lässt sich lediglich der Querschnitt bemessen; die Lagerung muss per Hand nachgewiesen werden.

Spindeltreppen

Allgemeines

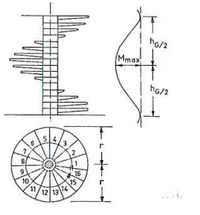

Die Spindeltreppe ist eine Sonderbauform der Treppen bestehend aus tragenden Einzelstufen und findet Verwendung in Bürogebäuden und Geschäftshäusern, in denen für die Treppenanlage nur ein geringes Maß an Platz zur Verfügung steht. Bei dieser Bauform wird die Belastung über kreisförmig angeordneten Stufen in das Haupttragteil, die Stütze, eingeleitet. Diese Stütze wird auch Spindel genannt. Hergestellt werden kann diese Treppenform in Ortbetonbauweise, was auf Grund der komplexen Schalung hohe Herstellungskosten mit sich bringt, oder als vorgefertigtes Bauteil, welches auf der Baustelle lediglich montiert werden muss.

Besonderheiten der Lastannahmen

Auflager

statische System

Die Stufe einer Spindeltreppe ist aus statischer Sicht grundsätzlich ein Kragarm. Das besondere bei diesem Tragsystem ist die Berechnung der Spindel. In dem Berechnungsmodel dieser Spindel wird das maximale Moment, welches für die Bemessung ausschlaggebend ist, idealisiert in der Mitte der Geschosshöhe angenommen und mit der angegebenen Gleichung berechnet:

- mit:

- -das Quadrat des Radius der Spindel. gemessen vom Mittelpunkt der stütze bis zur Außenkante der einzelnen stufen

- - design Wert Platteneigenlast

Aufbau der Querschnittsform

In Abb. (b) ist die in der Regel vorkommende Querschnittsform bei vorgefertigten Stufen dargestellt. In dieser Variante werden die im Auflagerbereich vorhandenen Ringe aufeinander gestapelt. In dem in der Mitte freibleibenden Querschnitt wird auf der Baustelle eine Stahlbetonmittelstütze aus Ortbeton gefertigt.

Der in Abb. (a) dargestellte Querschnitt ist der Regelfall für die aus Ortbeton hergestellten Treppenstufen an einer Spindeltreppe.

Entwerfen und Bemessen

Die Bemessung der Stufen ist der Bemessung der Treppen bestehend aus tragenden Einzelstufen zu entnehmen. Lediglich die Bemessung des Haupttragteils ist davon abweichend. Das Haupttragteil ist im Gegensatz zu Treppen bestehend aus tragenden Einzelstufen kein Treppenbalken, Mauerwerk oder Stahlbetonwand, sondern eine unter Momenten beanspruchte Stütze.

Beispiele der Handrechnung

Softwarelösung für die Tragwerksplanung

Treppen bestehend aus tragenden durchlaufenden Stufen

Allgemeines

Eine Treppe, die aus durchlaufenden Stufen besteht, weist ein ähnliches Tragverhalten und Anwendungsgebiet wie die Treppen bestehend aus tragenden Einzelstufen auf. Sie unterscheidet sich aber darin, dass durch den Verbund der einzelnen Stufen, welcher auch über Mörtelfugen hergestellt werden kann, eine Durchlauftragwirkung entsteht.

Besonderheiten der Lastannahmen

In dieser besonderen Form der Treppenkonstruktion werden alle Belastungen senkrecht auf die Laufplatte bezogen. Die Kraftkomponente , die dabei tangential auf die Stufen wirkt, ist in den Fällen der üblichen Steigungswinkel so gering, dass sie vernachlässigt werden kann.

Die Verkehrslasten werden als Flächenlast der entsprechenden Tabelle entnommen. In der Tabelle sind diese auf die Länge im Grundriss bezogen. Für Treppen bestehend aus tragenden durchlaufenden Stufen müssen diese Lasten in ihre Kraftkomponenten senkrecht und parallel zur Laufplatte zerlegt werden. Die Umrechnung erfolgt mit den folgenden Gleichungen:

- mit:

- - tangential zur Laufplatte wirkende Komponente der Flächennutzlast

- - senkrecht auf die Laufplatte wirkende Kom¬ponente der Flächennutzlast

- - Steigungswinkel

Die ständigen Lasten ergeben sich abhängig von der Querschnittsform im allgemeinen werden aber folgende Gleichungen verwendet:

- mit:

- - gesamtes charakteristisches Eigengewicht

- - charakteristischer Wert der Platteneigenlast

- - charakteristischer Wert der Stufeneigenlast

Der charakteristische Wert der Stufeneigenlast lässt sich über die folgende Gleichung lösen. Der entscheidende Unterschied gegenüber den Treppen auf Platten ist, dass bei dieser Bauform die Stufeneigenlast mit dem Kosinus des Steigungswinkel zu multiplizieren ist:

- mit:

- - Steigung

- - Steigungswinkel

- - Wichte für unbewehrten Beton

Bei dem charakteristischen Wert der Platteneigenlast hingegen wird der Steigungswinkel nicht berücksichtigt, da die Last sich bereits in der gewollten Lage befindet. Die Berechnung erfolgt nach der angegebenen Gleichung:

- mit:

- - Wichte für Stahlbeton

- - Querschnittshöhe der Platte

Auflager

Aus dem Kapitel Treppen bestehend aus tragenden Einzelstufen zu entnehmen.

statische System

Aus dem Kapitel Treppen bestehend aus tragenden Einzelstufen zu entnehmen.

Aufbau der Querschnittsform

- (a) Die gezeigte Querschnittsform entspricht einer zweiseitig freigelagerten Stufe.

- (b) Der Querschnitt zeigt die Spannungsverteilung einseitig eingespannter Stufen und Kragbalken

- (c) Diese Querschnittsform zeigt bei positiven und negativen Spannungen die gleiche Spannungsverteilung. Für diese gefalteten Querschnitte folgt die Bemessung der Stufenquerschnitte mit Dreieckdruckzone, solange die Nulllinie innerhalb der Platte liegt. Andernfalls muss die Bemessung mit Hilfe der Faltwerktheorie durchgeführt werden.

Entwerfen und Bemessen

Der Unterschied zur Bemessung Treppen bestehend aus tragenden Einzelstufen besteht darin, dass das Biegemoment wegen der Durchlauftragwirkung als ein Moment bezogen auf einen Meter behandelt wird. Das Biegemoment für die geneigte Einheitslänge sei , jenes für nur eine Stufe entspricht .

Beispiele der Handrechnung

Softwarelösung für die Tragwerksplanung

ringsum gestützte Wendeltreppen

Allgemeines

Mit dieser Variante der ringsum gestützten Wendeltreppe wird versucht, den Hauptanteil der Treppenlasten über Membrankräfte und nur einen geringen übrigbleibenden Teil über die Plattenbiegung aufzunehmen. Dieses Tragverhalten der Treppen wird der Membrantheorie zugeordnet. Endscheidende Voraussetzung für dieses Tragverhalten ist, dass alle Randkräfte in das Mauerwerk und von diesem weitergeleitet werden können.

Besonderheiten der Lastannahmen

Lasten werden in zwei Kategorien eingeteilt: diejenigen, die auf die Grundrissfläche bezogen werden und Lasten, die als gleichmäßig verteilt gelten .

Auflager

Die Auflager müssen so ausgebildet werden, dass die aus der Membrantheorie und den dazugehörigen Sicherheiten entstehenden Randkräfte aufgenommen werden können.

statische System

In der Membrantheorie werden Schnittkräfte in Form von Normal- und Schubkräften berechnet und nach diesen und den dazugehörigen Verformungen bemessen.

Die angegebenen Gleichungen werden für außen ringsum gestützte Wendeltreppen verwendet. Für die innen ringsum gestützten Wendeltreppen gelten diese auch, allerdings ist darauf zu achten, dass die Laufbreite mit ihrem negativen Wert eingesetzt wird.

Aufbau der Querschnittsform

Entwerfen und Bemessen

Beispiele der Handrechnung

Softwarelösung für die Tragwerksplanung

Treppen auf Platten

Allgemeines

Die Treppe auf einer Platten ist die wirtschaftlichste Variante. Im Grunde bestehen diese Treppen aus einer Reihe von zusammenhängenden Stufen auf einer tragenden Platte. Die einzelnen Stufen können auch vorgefertigt werden und auf eine Ortbetonplatte verbaut werden. Eine weitere Möglichkeit der Herstellung ist eine Entkopplung über Auflagerkonsolen zwischen dem Lauf und dem Podest. So kann der komplette Lauf vorgefertigt werden und muss nur noch auf der Baustelle eingebaut werden. Diese Variante wird in der aktuellen Zeit häufig verwendet. Auch Treppen mit mehrfach abgewinkelten Läufen lassen sich so herstellen und berechnen.

Besonderheiten der Lastannahmen

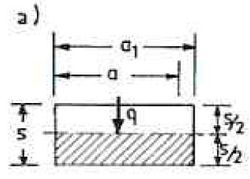

Für Treppen auf Platten sind die Flächenlasten auf der Länge des Treppenlaufs im Grundriss anzusetzen. Die ständigen Lasten werden ebenso auf den Grundriss bezogen. Aus diesem Grund gelten für Eigenlasten des sägeartigen Querschnittanteils der Treppe folgende Gleichungen: [F 6] [F 5]:

- mit:

- -gesamtes charakteristisches Eigengewicht

- - charakteristischer Wert der Platteneigenlast

- - charakteristischer Wert der Stufeneigenlast

Der charakteristische Wert der Stufeneigenlast lässt sich über die folgende Gleichung lösen [F 5]:

- mit:

- - Steigung

- - Wichte für unbewehrten Beton

Der charakteristische Wert der Platteneigenlast hingegen lässt sich so berechnen [F 5]:

- mit:

- - Steigungswinkel

- - Wichte für Stahlbeton

- - Querschnittshöhe der Platte

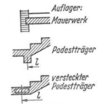

Auflager

Die Lagerung der Treppenanlage kann auf verschiedene Wege erfolgen. Es ist möglich, die Kräfte in die Podestplatte, Deckenplatte, in den versteckten oder sichtbaren Podestträger oder in das anstehende Mauerwerk einzuleiten. Für die Spannweite der Platte gelten die Entfernungen der Auflagermitten im Grundriss.

statische System

Statisch bestimmte Systeme

Für die Wahl des statischen Systems wird hier ein grafischer Überblick über die Möglichkeiten, wie die Kräfte innerhalb des Treppensystems abgetragen werden können, gegeben.

Für die Wahl des statischen Systems wird hier ein grafischer Überblick über die Möglichkeiten, wie die Kräfte innerhalb des Treppensystems abgetragen werden können, gegeben.

Aufbau der Querschnittsform

Entwerfen und Bemessen

Beispiele der Handrechnung

Softwarelösung für die Tragwerksplanung

Treppen nach Faltwerktheorie

Das Treppenfaltwerk ist ein besonderer Fall des Tragsystems einer Treppe. Aufgrund der großen Abweichungen von anderen Berechnungsverfahren wird die Faltwerktheorie hier extra betrachtet. Bei der Treppe als Faltwerk wird das Gesamtsystem betrachtet. Als zusätzliche Auflager wirken hierbei die Knickkanten der Treppen. Die Bestandteile der Treppe werden in diesem Berechnungsmodell auch durch Normalkräfte beansprucht, deren Aufnahme von Umfassungswänden nachzuweisen ist. [F 5]

Bei entlang der äußeren Ränder gelagerten Treppen wirkt ein Tragverhalten der Faltwerktheorie. In der Treppenanlage entstehen hierbei Spreng- und Hängewerke. Nach der angegebenen Grafik werden Zugkräfte infolge Hängewirkung als Volllinie dargestellt und die Druckkräfte infolge Sprengwirkung als gestrichelte Linie. Bei entlang der äußeren Ränder gelagerten Treppen wirkt ein Tragverhalten der Faltwerktheorie. In der Treppenanlage entstehen hierbei Spreng- und Hängewerke. Nach der angegebenen Grafik werden Zugkräfte infolge Hängewirkung als Volllinie dargestellt und die Druckkräfte infolge Sprengwirkung als gestrichelte Linie.

bild

Diese Spreng- und Hängewerke bilden mit der Längsachse im Grundriss den Winkel . Deshalb wird in diesem Tragsystem neben dem üblichen Plattenverhalten auch die Scheibenwirkung berücksichtigt. Das heißt es werden in dieser Variante neben den Biegemomenten zusätzlich die seitlichen Verankerungskräfte berücksichtigt.

Treppen nach Bruchlinientheorie

Es ist auch möglich die Treppen nach dem sehr komplexen Verfahren der Bruchlinientheorie zu bemessen. Dieses Verfahren kann hinsichtlich Treppen vereinfacht werden, indem Treppen wie Rechteckplatten mit Öffnungen behandelt werden. Die mit diesem Verfahren angewandte Bemessung liefert leicht abweichende Ergebnisse, die aber auf der sicheren Seite liegen. Der wohl wichtigste Punkt bei der Bemessung mit dem Bruchlinienverfahren ist, die Bruchlinienfigur so zu bestimmen, dass das kleinstmögliche Bruchmoment dabei entsteht. Dies ist in der Grafik dargestellt für verschiedene Treppenformen. Wenn eine geeignete Bruchfigur erstellt wurde, wird bei diesem Verfahren über das Prinzip der virtuellen Arbeit oder die Gleichgewichtsbedingungen die Bruchlast und das Bruchmoment ermittelt.

Quellen

- Normen

- Fachliteratur

- ↑ Hochspringen nach: 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Stahlbetonbau in Beispielen - Teil 2: Bemessung von Flächentragwerken nach EC 2 - Konstruktionspläne für Stahlbetonbauteile, Ralf Avak, René Conchon, Markus Aldejohann 2017 Auflage 5

- ↑ Erarbeitung von Konstruktions- und Bemessungsregeln für Geschoßtreppen aus Stahlbetonbau von o.Prof. Dr.-Ing.E.h. Dr.-Ing. K. Kordina Dipl.-Ing. H.-H. Osteroth

- ↑ Hochspringen nach: 3,0 3,1 Schöck Technische Informationen nach EC2

- ↑ Hochspringen nach: 4,0 4,1 Schöck Planungshandbuch Treppe

- ↑ Hochspringen nach: 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 Stahlbetonbau - Bemessung und Konstruktion - Teil 2: Stützen: Sondergebiete des Stahlbetonbaus, Otto Wommelsdorff, Andrej Albert, 2012 Auflage 9

- ↑ Hochspringen nach: 6,00 6,01 6,02 6,03 6,04 6,05 6,06 6,07 6,08 6,09 6,10 6,11 Beton-Kalender, Jahrgang 1980, Band 2, Abschnitt E, Abschnitt Treppen, Köseoglu, S.

- ↑ Hochspringen nach: 7,0 7,1 7,2 Beton-Kalender, Jahrgang 2000, Band 2, Abschnitt Treppen, W. Fuchsteiner

- Links

Seiteninfo

|

![{\displaystyle q_{k}=\gamma _{1}[{\frac {s}{2}}\cdot a+{\frac {t\cdot a}{cos(\alpha )}}]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/0d8206b0371dabe675f1f839fd6252008c497bc3)