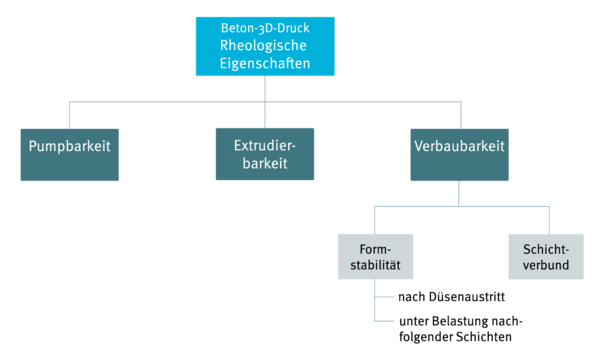

Beton-3D-Druck - Rheologische Eigenschaften

Die rheologischen Eigenschaften (Fließverhalten und Verformbarkeit) des Frischbetons sind für die verschiedenen Teilprozesse des 3D-Drucks von entscheidender Bedeutung. Je nach Produktionsabschnitt und Produktionsbedingungen muss der Beton bestimmte rheologische Eigenschaften aufweisen und innerhalb kürzester Zeit unterschiedliche, teils gegensätzliche Anforderungen erfüllen.

Pumpbarkeit

Der Beton wird in additiven Fertigungsverfahren üblicherweise mithilfe von Betonpumpen an die gewünschte Position transportiert. Um einen reibungslosen Transport zu gewährleisten, muss der Frischbeton eine bestimmte Pumpfähigkeit aufweisen.

Zur Konsistenzkontrolle eignen sich der Ausbreitmaßversuch und der Setzfließmaßversuch. Aufgrund der unterschiedlichen Scherraten und Scherspannungen, die beim Pumpen deutlich höher sind als bei diesen Versuchen, können diese Methoden jedoch wenig über die tatsächliche Pumpfähigkeit eines Betons aussagen.[1]

Die Pumpfähigkeit hängt nur minimal von den rheologischen Eigenschaften des Betons ab. Vielmehr ist sie von der Ausbildung einer Randzonen-Gleitschicht während des Pumpvorgangs abhängig. Aufgrund hoher Schergradienten an den Innenwänden der Zuleitungsrohre trennen sich Feinstoffe und Wasser vom Beton. Dadurch entsteht eine Gleitschicht, die den Reibungswiderstand zwischen Frischbeton und Rohrwandung verringert. Im Inneren des Rohrs dagegen bildet sich ein steifer Betonpfropfen, der arm an Bindemitteln und Feinstoffen ist. Die Pumpfähigkeit eines Frischbetons wird maßgeblich durch die Zusammensetzung der Gleitschicht bestimmt.[2]

Extrudierbarkeit

Beim Extrusionsverfahren wird Material durch eine formgebende Öffnung, den Extruder, gepresst. Die Extrudierbarkeit von Beton ist keine physikalische Eigenschaft, sondern eine prozessspezifische Charakteristik. Ein Material gilt als extrudierbar, wenn es die nötige Konsistenz hat, um kontrolliert durch den Extruder gepresst zu werden und dabei seine Form zu behalten. Beim Beton-3D-Druck wird dieser Begriff jedoch weiter gefasst. Da der verwendete Beton oft weicher ist als üblicher Extrusionsbeton zerfließt er unter seinem Eigengewicht und verliert die Form, die durch die Düsenöffnung vorgegeben ist. Deshalb beschreibt die Extrudierbarkeit im Beton-3D-Druck, wie gut sich Beton mit minimalem Energieaufwand in einer bestimmten Fördermenge durch eine Öffnung pressen lässt.

Um einen optimalen Betonfluss in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit des Druckkopfes zu gewährleisten, ist die extrudierte Menge pro Zeiteinheit ein wichtiger Faktor. Störungen des Betonstrangs können auftreten, wenn die Extrudierrate zu niedrig oder zu hoch ist. Um dies zu verhindern, wird die Förderrate durch einen Schneckenextruder im Druckkopf an die Fahrgeschwindigkeit angepasst.[1]

Verbaubarkeit

Die Verbaubarkeit einer in additiven Fertigungsverfahren gedruckten Struktur hängt von der Formstabilität des Betonstrangs und dem Verbund der einzelnen Schichten ab. Eine unzureichende Verbaubarkeit kann zu unzulässigen Verformungen oder sogar zum Kollaps eines gedruckten Bauteils führen. Der gedruckte Strang muss unmittelbar nach dem Austreten aus der Düse eine ausreichende Formstabilität aufweisen, um die geplante Bauteilgeometrie zu realisieren und ein Fließen des Betons zu vermeiden.

Um eine gute Verbaubarkeit der gedruckten Struktur sicherzustellen, muss der Beton schnell genug erhärten, um Belastungen standzuhalten. Dabei darf er jedoch nicht zu schnell erhärten, da sonst keine frische Verbindung zwischen den Schichten gewährleistet werden kann und womöglich kalte Fugen entstehen. Abhängig von der Betonrezeptur gibt es minimale und maximale Verarbeitungszeiten, die bei der 3D-Druckstrategie berücksichtigt werden müssen.

Bei größeren Grundrissen kann eine längere Abbindezeit erforderlich sein, um die Bildung von kalten Fugen zu verhindern. Bei kleineren Grundrissen ist hingegen eine schnell abbindende Rezeptur vorteilhaft, um eine gewisse Grundstandfestigkeit zu gewährleisten. Wenn der Beton zu schnell aushärtet um eine frische Verbindung sicherzustellen, kann es sinnvoll sein, den Grundriss in verschiedene Druckabschnitte zu unterteilen.[3]

Kontrolle der rheologischen Eigenschaften

Um die im 3D-Druck erforderlichen Materialeigenschaften des Betons sicherzustellen, sind umfangreiche Prüfungen und Kontrollen notwendig. Die geforderten Eigenschaften hängen sowohl von der verwendeten Druckmethode als auch vom Druckkopf ab und können erheblich variieren.[4] Der Zustand und die rheologischen Eigenschaften des Frischbetons unmittelbar nach dem Auftrag sind entscheidend, da sie wesentlich zur Entwicklung der Steifigkeit und Festigkeit eines Bauteils beitragen. Der strukturelle Aufbau wird von vielen Faktoren beeinflusst, darunter die Scherspannung des Frischbetons, die Reaktivität des Bindemittels, die Form der Partikel, die Geometrie der Bauteile und die zeitliche Entwicklung.[5]

Zur Bestimmung und Prüfung der Pumpbarkeit eines Betons werden Tribometer oder Gleitrohr-Rheometer(Slipper) eingesetzt. Diese Messgeräte können die statische Fließgrenze und die plastische Viskosität der Gleitschicht bestimmen, wodurch die Pumpbarkeit berechnet werden kann.[4]

Mit einem Rheometer lassen sich rheologische Eigenschaften wie die statische Fließgrenze und die viskoelastischen Eigenschaften eines Betons bestimmen, die einen großen Einfluss auf die Extrudierbarkeit des Betons haben. Rheometer sind jedoch nicht für Betone mit einer hohen Schergrenze geeignet. Eine neuere Methode zur Bestimmung der Extrudierbarkeit von sehr steifen Materialien ist der Extrudierbarkeitstest. Dabei wird mithilfe eines Stempels das steife Material durch eine Düse gedrückt und die erforderliche Kraft ermittelt. Durch verschiedene Extrusionsgeschwindigkeiten kann eine Fließkurve erstellt werden, mit der die Extrudierbarkeit vorhergesagt werden kann.[5]

Die Verbaubarkeit gedruckten Betons hängt mit der statischen Fließgrenze und der Aufbaurate der gedruckten Struktur zusammen. Liegen die Werte vor, kann die Verbaubarkeit berechnet werden. Da ein Rheometer nicht für Betone mit hoher Scherfestigkeit geeignet ist, bietet der Direkt-Drucktest eine gute Alternative zur Überprüfung der Verbaubarkeit.[4] Dabei wird der gedruckte Beton vertikal mit einer Platte belastet und die Verformung ermittelt. Mit den Ergebnissen wird eine Spannungs-Dehnungslinie erstellt, mit der die Verbaubarkeit des gedruckten Bauteils bestimmt werden kann.[5]

Die Untersuchung der Materialeigenschaften bei additiv gefertigten Betonbauteilen erfordert eine richtungsabhängige Analyse, da die geschichtete Bauweise zu Anisotropien führen kann.

Derzeit gibt es keine einheitlichen Prüfprinzipien oder Normen für additiv gefertigte Betonbauteile. Probekörperabmessungen, Entnahmekriterien und Lagerungsbedingungen sind oft nicht geregelt. Bestehende Prüfmethoden werden aktuell an die additiven Fertigungsprozesse angepasst und weiterentwickelt. Für die Bewertung der mechanischen Materialeigenschaften werden meist zerstörende Prüfmethoden eingesetzt. Wichtige geprüfte Eigenschaften sind unter anderem die plastische Verformung, das Schwindverhalten, die Druck- und Biegezugfestigkeit, der Haftverbund zwischen gedruckten Schichten und Bewehrung sowie der Anprallwiderstand. Bei additiv gefertigten Schalungen muss zudem der Widerstand gegen den Schalungsdruck des konventionell eingebrachten Frischbetons geprüft werden.[5]

Quellen

- ↑ 1,0 1,1 MECHTCHERINE, VIKTOR: Beton-3D-Druck durch selektive Ablage, in: Beton- und Stahlbetonbau 114 (2018), H.1, S.24-32.

- ↑ MECHTCHERINE, VIKTOR; BUTLER, MARKO; SECRIERU, EGOR: Prüfen der Pumpbarkeit von Beton - vom Labor in die Praxis, in: Bautechnik 91 (2014), H.11, S.797-811.

- ↑ KRAUSE, MARTIN: Baubetriebliche Optimierung des Vollwandigen Beton-3D-Drucks. Springer Vieweg, 2021.

- ↑ 4,0 4,1 4,2 MECHTCHERINE, VIKTOR: 3-D-Druck mit Beton: Sachstand, Entwicklungstendenzen, Herausforderungen, in: Bautechnik 95 (2018), H.4, S.275-287.

- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 MECHTCHERINE, VIKTOR U.A.: Digitaler Betonbau durch additive Verfahren – Sachstand und Forschungsbedarf, in: Beton- Und Stahlbetonbau 116 (2021), H.11, S.881-900.

Seiteninfo

|